木津川・淀川の残念石

京都府木津川市内の残石

京都府木津川市には、徳川大坂城の石垣に使用するために大野山から藤堂高虎によって切り出された巨大な石材が多数残っています。切り出された石材は、赤田川の大野浜から舟で木津川、淀川を下り大坂城まで運ばれていました。

残念石は、運搬途中に落ちた、あるいは不要になった石を「残念石」と呼ぶことが多いですが、意図して残された石は「残石」と区別して呼ぶことがあります。ここ赤田川の大野浜に残る藤堂高虎の残石は、搬出していない石を元和9年(1623)に調査した『残石帳』(賀茂残り石之帳)が残っています。元和9年は大坂城の築城途中なので、その後も利用するための管理用と想像ができます。木津川市教育委員会は記載されている石の全ての有無を調査していました。

赤田川西岸「大野浜」の残石

京都府による道路敷設計画に伴い、赤田川集落内を迂回するバイパス道路の整備が始まった。その第一歩として、赤田川沿いに集積された「残念石」の一帯で工事が進められている。2023年5月。ある日、Uさんから一本の連絡をいただいた。ご厚意により、移設作業が行われる現場へ同行させていただくことになったのだった。

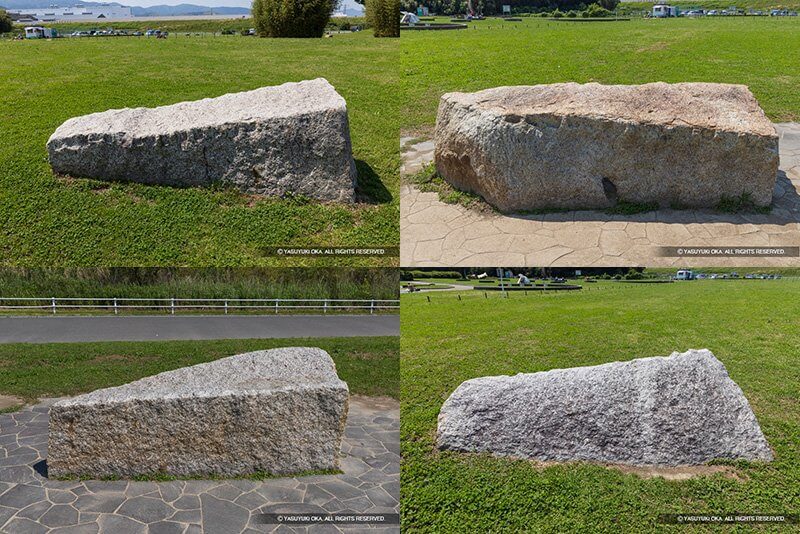

目の前にあったのは、長さ3〜4メートル、幅と高さが1〜1.5メートル、そして重さおよそ8〜11トンにおよぶ巨大な石々。これらは、かつて何らかの用途で切り出されながらも、用いられることなくその場にとどまった“残念石”である。それぞれの石を慎重にクレーンで持ち上げ、約200メートル南にある仮置場までトラックで運ぶ作業が進められていた。長く地中に半ば埋もれていた石が、ひとたび地表にその全貌を現す瞬間は、どこか荘厳である。表面に刻まれた文字や加工痕が露わになり、それぞれの石が語る歴史の断片が、ようやく人目に触れるのである。

なお、移設に先立ち、木津川市教育委員会によって、刻印の記録や石の重量の計測が改めて行われていた。クレーンの吊り上げ機能を活用しながらの計量は、現代技術と歴史遺産とが交差する光景であった。

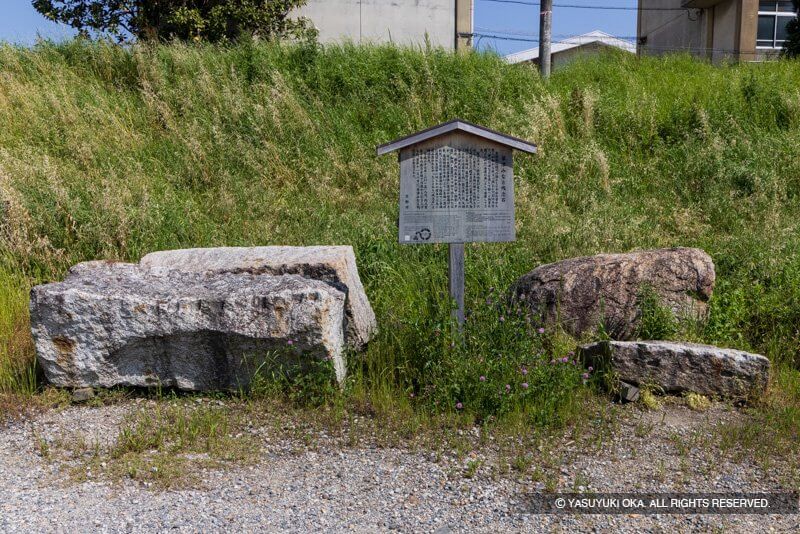

写真は赤田川西岸「大野浜」にある移動前の残念石。昭和50年(1975)に赤田川の護岸工事を行う際に、流れてきていた残石をブルドーザーで写真の現在地に移動していることが判明しているため、ここでは発掘調査は行わない。この日の作業は約200m南下した仮置場へ11石の移設を行う。

石は地上からは薄く厚みが無いように見えるが、たいてい半分あたりまで地中に隠れている。露出してはじめてスケールを知る。

トラックで仮置き場まで運搬する様子。

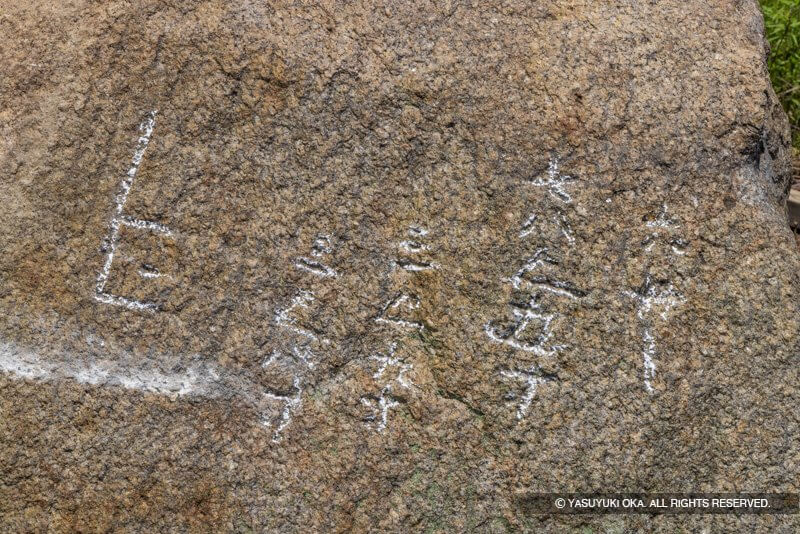

藤堂高虎の刻印には特徴があり、石の正面である小口に藤堂家を示すマークが大きくひとつ掘られ、その横に石の寸法が刻印されている。石置場や石垣構築の現場で管理しやすいしかけだ。

仮置き場に移設された残石。ここ大野の調整石はきれいな直方体ではなく、どこか一辺がカーブを描いていたり、形が尻つぼみになったりしている。見た目は美味しそうな食べ物にも見えなくはない。その一方で正面である小口は綺麗に整形されている。どの石もそんな要領で他の石丁場の石と比較すると不思議な法則性がある。『山城郷土資料館報 第8号』(1990京都府立山城郷土資料館)によると、これは原石面がある石を搬出して後の余りではなく、地表面にある比較的小さな岩盤から切り出したためとしている。ちなみに背後の大野山が石丁場跡。赤い関は石を運搬した赤田川。

約200m南下した仮置場に移設された11石の残石。背後の大野山が石丁場跡。

赤田川の水中にあった残石

赤田川の水中に眠る残石。この石は、そもそも流れてきてるので今回の工事に伴い発掘調査は行わず、赤田川東岸の一カ所に集められた。

2024年現在、赤田川の水中にあった残石はその東岸に集められた(立入禁止区域)。残石を見たい場合はここではなく、前述の仮置場の方へ足を運ぶと良い(詳しい場所はページ末尾のGoogleマップ参照)。

なお、残石調査で、木津川市教育委員会の学芸員さんに大変お世話になりました。記して御礼申し上げます。

集落に残る石丁場の痕跡と残石

石丁場は赤田川の西に接する大野山だ。このあたりは赤田川が氾濫した歴史があり、集落は大野山に取り付くように家が並ぶ。春日神社付近は急勾配で中腹までは点石が見受けられるが頂上付近には石は無いらしい。そこで、大念寺の背後に残る石丁場の痕跡を訪れた。

大念寺裏山に残る石丁場跡の母岩。矢穴列がある。

同所にある矢穴石。

岩盤を削り造られた一直線に伸びる石引道。

大念寺の境内に残る残石。

すぐ直下に位置する西明寺にも残石がある。

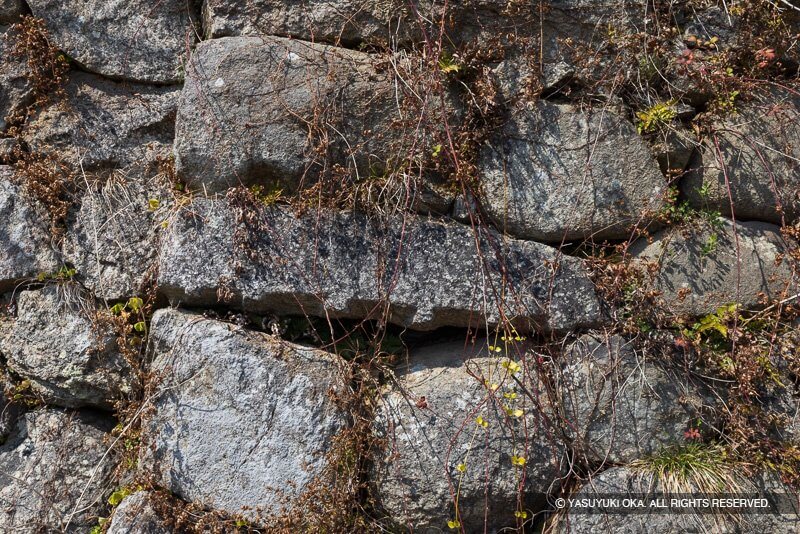

西明寺付近の石垣に転用された残念石。

また、さらに南には、木津川市教育委員会の話によると、観音寺という集落があり、その背後の山にも石丁場と思われる場所があるが、人家の裏庭から入る、家主が正月に山に入って水を採りに行ったりする場所なのだそうだ。

木津川市教育委員会の話を聞き、とある場所を訪れた。観音寺集落付近の赤田川は、石部川と合流する地点があり、そのあたりに堤が見られる。そこに水を溜め石を浮かし押し出したのではないかと推察されている。今もその田んぼは水が引かず困っているらしい。考古学的な裏付けはされていないが、石を出す仕組みが垣間見られる。

付近にある石丁場に関連するの史跡をNさんのご案内で訪れた。藤堂高虎の供養塔だ。加茂は藤堂家の領地で加茂町兎並の旧燈明寺の墓地に供養碑が建てられ、高虎の戒名が刻まれている。

木津川「開キ浜」の残念石

大野川は木津川へ合流する。その木津川の「開キ浜」に残念石がある。

「開キ浜」には8石が残されている。高虎の寸法を示す刻印はこちらでも見られた。なお、この場所は、正確に知っていなければ到達できない。木津川の河原は広い。夏は背丈ほどの草に覆われ、途中、渡るポイントが難しい小さな川にも阻まれ、場所の特定さえ難しい。もちろん遊歩道などはなく、道なき道をゆくため危険だ。また、残念石があるところは窪地となっているため、雨が降ると水が溜まる。草が枯れる冬で周囲で雨が降っていない時期に訪れている(詳しい場所はページ末尾のGoogleマップにプロット)。

移設された高虎の残石

木津川市外にも藤堂高虎の残石がある。ここから5ヶ所に移設されている。

常念寺

昭和53年に常念寺に残石1石が移設された。常念寺は高虎が逗留した寺(諸説あり)で、正徳2年(1712)の木津川の大洪水で現在地の高台に移転した。市教委に伺うと、常念寺は周囲の集落より1段高く、一帯を見おろす位置にある。残念石のある大野や観音寺の集落は、舟の仕事をしていた人達が山肌に取り付くように家を建て、それ以降、平地には家を建てなかった。それほど洪水を警戒した。そういった当時の風景が今も残っている。

山城郷土資料館

平成元年に山城郷土資料館に残石2石が移設された。この残石と大野浜の残る残石については『山城郷土資料館報 第8号』(1990京都府立山城郷土資料館)に掲載されている。

(山城郷土資料館のWebサイトでは『山城郷土資料館報 第8号』の「木津川河川敷の大阪城残石」がPDFで閲覧できる)

木津川市加茂文化センター

平成元年に木津川市加茂文化センター前に高虎の残石1石が移設された。この残石は矢穴サイズがひときわ大きく、長さ23cm、幅14cm、深さ35cmがある。500mlペットボトルも入ってしまう大きさで、岩盤から割り取る時に使用されたサイズだと考えられている。現場でのなんらかの経験値でこうなったのではないかと思われる。こういった巨大な矢穴は、赤田川河原にある高虎残石、移設された枚方市河川敷公園の高虎残石でも散見される。

高虎公園

平成11年に滋賀県の高虎公園に残念石1石が移設された。重量11tで藤堂高虎を示す「┓」と、石の寸法が、小口に刻まれている。この1石だけ藤堂高虎出生地の滋賀県犬上郡甲良町にある。JR尼子駅下車、徒歩20分。余談ながら、尼子とは山陰の尼子氏発祥の地で、尼子館跡や尼子氏発祥の地がすぐ近くにあり、土塁や堀跡が風情のあるサイズ感で残っている。

枚方市河川敷公園

平成15年に枚方市河川敷公園に残石3石が移設された。長さ約300cmで石の正面には藤堂高虎を示す「三」と石の寸法が刻まれている。余談ながら、淀川河川事務所は現地解説板を設置しているが、移設時期については記載がなく、問い合わると「昭和50年」と回答があったがこれが間違いであることが後に分かる。要するに、それくらい残石の記憶というものはあいまいで、風化が早いのかもしれない。

同所にある残石。このうち1石は、背面に文化センター前なみの巨大な矢穴(長さ19cm深さ20cm)が空けられている。通常の矢穴サイズはおよそ長さ10〜12cmほどなので、思わず手を入れたくなるサイズ感だ。

淀川河川公園大山崎地区の残石

淀川河川公園大山崎地区にある残念石(京都府乙訓郡大山崎町)。側面(小口)には線刻が確認できる。廃城となった伏見城の石を大坂城に運ぶ途中で河川に落下したものらしい。矢穴列痕や刻印が残る整形済みの石が4石が公園内に展示されている。その北にも石が点在しているが、矢穴などの痕跡は確認できず、公園事務所に尋ねるも、ざっくりとした方角を指で指し「あっちもそう」と要領を得ない回答でちょっぴり涙した。

毛馬の残念石

淀川沿いではもう一箇所、毛馬の残念石がある(大阪市北区長柄)。先の大阪市内の残念石ページで紹介している。

草津みなと残念石

大坂城の残念石ではないが、淀川にあるものなので、ここで紹介しておく。草津みなと残念石(京都府京都市伏見区横大路草津町)。この地に淀川の港「草津の港」があった。現地案内板によると、寛文2年(1662)の地震で二条城の堀や石垣が大きく破損、大垣藩主の戸田氏信に修築が命じられ、瀬戸内や東六甲から石が水運で運ばれ、ここ草津の港からは陸路で運ばれた。運搬途中に川底に落下した石が河原に4石展示されている。

(文・写真=岡 泰行)

大坂城残念石Googleマップ「木津川・淀川編」

参考文献:

『山城郷土資料館報 第8号』(1990京都府立山城郷土資料館)